【きむらとしろうじんじん】作業場あいてます!−実験その6−

2016年5月22日(日)、6月26日(日)お知らせ

旧今宮小学校にて発見された陶芸窯を中心に、昨年の4月より美術家のきむらとしろうじんじんらとともに、校庭に残る陶芸窯を中心として地域に開かれた作業場づくりを実験的に行ってきました。5月以降も継続的に「作業場」をオープンします!

旧今宮小学校にて発見された陶芸窯を中心に、昨年の4月より美術家のきむらとしろうじんじんらとともに、校庭に残る陶芸窯を中心として地域に開かれた作業場づくりを実験的に行ってきました。5月以降も継続的に「作業場」をオープンします!

美術家の薮内美佐子が、<kioku手芸館「たんす」>を拠点に約2 年にわたって継続してきたプロジェクトの展覧会を開催します。

少し暖かくなる3月は3日間連続で「作業場」をオープンします。春支度をしながら、作業場の今後について、みなさんと共にいろいろ考えたいと思います。

015年1月より創造活動拠点「新・福寿荘」の入居者として制作活動を開始した美術家・中塚智が、207号室の空間を活用し展覧会を開催します。

詳しくは、専用ホームページをご覧ください。

2011年より西成区山王を拠点に、地域に根ざした創造活動を展開してきたブレーカープロジェクトは、写真家・草本利枝によるこのまちの撮り下ろし作品を発表するとともに、展示空間に「話す場」を併設し、様々なゲストを招いて連続トークを開催します。

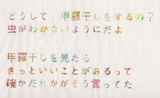

これまで、故郷である大分県別府や東日本大震災以降の宮城県女川町など、長期に渡って場所や人と向き合い、幾重にも重なる記憶の層を想起させる写真を撮り続けてきた草本。今回は西成のまちに滞在し、ここで暮らす人や訪れる人々、様々な人生が交差するまちの記憶をたどりながら、変わりつつある西成の「いま」を記録。風景、スナップ、ポートレートのほか、ここで出会った人々からお借りした昔の写真も合わせて展示します。

「話す場」では、本展アーティストの草本利枝のほか、「地域に根ざした創造活動拠点の実験2014-2015」に関わったアーティストを交え、そのプロセスを振り返るトークを実施します。また、社会学、地域福祉、教育など、他領域の研究者や実践者を招き、この場所や地域と関わるアートプロジェクトについて、多角的に掘り下げていきます。展覧会と共に是非ご参加ください。

>> フライヤーはこちら

>>「連続トーク」詳細はこちら

■開催概要 / / / / / / /

草本利枝 写真展+連続トーク

「二シナリにfenceはないと猫は言う」

会 期|2016年3月1日(火)〜12日(土)11:00-19:00 ※休館日:7日(月)

料 金|無料(トークは別途有料)

会 場|大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco] 1F

アクセス|地下鉄千日前線/中央線「阿波座駅」⑧番出口より西へ約150m ※MAPはこちら

『レジデンス・パラ陽ケ丘』解説文

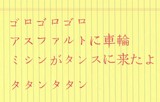

パラモデル 中野裕介

新・福寿荘は、上町台地の中央部西端の斜面に建っています。新世界や飛田新地・釜ヶ崎など周辺界隈の、都市空間や出来事の移ろい、どこか暴力的でもある変容の波を、約60年の間、高台で静かに受け止め、耐え、眺めてきたマージナルな砦...といった面影も浮かびます。

実にこの場所は昔、今よりも大きな大阪湾を望む海際だったようです。程近くにある、日本最古の仏寺として歴史ゆかしい四天王寺は、その海に面して建立されました。中世のある時期、聖俗入り乱れた人々でごった返す寺院では、西の水平線に近づく夕陽に阿弥陀仏や西方極楽浄土のイメージを重ね、皆が海に向かって熱心に祈るムーブメント「日想観」が起こり、今の「夕陽ヶ丘」という地名のルーツとも云われます。

そんな海辺の四天王寺~河内地方が主な舞台の「俊徳丸伝説」(しんとく/信徳/身毒丸とも)という物語群があります。中世以降、説経節や歌舞伎・浄瑠璃・落語・小説や現代劇の題材として繰り返し変奏され、今もバージョンは増え続けていますが、最も古い能楽・謡曲版『弱法師』は、特に抽象的で、物語の骨格を示す、簡素な模型のようです。主人公の少年・俊徳丸は、父親の勘違いにより不幸にも河内高安の家を勘当され、悲しみのあまり盲目となり、杖をつき、乞食同然の芸能者としてよろめき彷徨ううち、ある春の彼岸の中日、四天王寺(貧窮者や病人が集う施設「悲田院」もあった)に辿り着きます。そこで偶然にも施行に来た父親と再会、様々なやりとりをし、その夜、高安の里に共に帰って行く、という筋書きです。俊徳丸は、傷みを抱えつつも何か健気で明るい印象があり、石鳥居から西の海に向かい、見えない眼や全身で、極楽浄土に見立てた夕陽の光を感じる終盤の場面では、脳内でイマジネーションを爆発、心の眼で絶景を観て、「満目青山は心にあり、おう、見るぞとよ見るぞとよ!」 と歓喜する姿が描かれます。

僕は近年、この説話に強く惹かれてきました。欠如と創造の関係性、空想の可塑性と儚さ、理想郷の模型性、他者との共立問題など、抱えてきたテーマが圧縮され、殆どパッケージされているように思えたのです。極楽 Paradise や、僕達のユニット名の頭につく「パラ Para」は、古くはインドのサンスクリット語、仏教用語に頻出し、洋の東西を問わず、様々な言葉につく接頭語ですが(梵 [Para:最高の、Param:彼岸の、Paramita:最高の智慧{波羅蜜}] 、英 [Para-:~を超えて/離れて/寄り添って] )、宗教の領域だけに収まらない、その不可思議な言葉自体に魅力を感じ、いつも遊戯的に用いています。

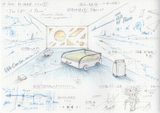

かの海が、今となっては立ち並ぶ建物や高速道路、電柱の海に姿を変え、通天閣はその海面から一際目立って顔を出し、あべのハルカスが更に巨大な灯台として水平線の果てをいつも望んでいる現在。新・福寿荘が佇む境界の丘、この地層深くに染み込む物語をベースに、よろぼう少年の想像力や歓喜、彼の心眼が観たヴィジョンに寄り添いながら、Paraの光を全身で感じられる部屋――そんなイメージで「レジデンス・パラ陽ヶ丘」の構想を始めました。

この部屋は少年の頭部といってもよい。彼のパラドキシカルな眼としての窓を通し感じる、夕暮れの空の光、 幻の海、かなたの眺め。傷を受肉してしまった身体の条件を、影向の光に触発された創造力で乗り越え、空想の中をたゆたう脳内遊びは、どんな立場の人間をも奥底から歓喜に誘うものにならないか?そして、この場所で起こり、幻のように消えては生まれ続ける幾つもの出来事、リアルとイマジネーションの間にある悠久の変遷をも、この海辺こそは全て知っている気がするのです。

美術家・きむらとしろうじんじんと共に、西成区今宮地域にて展開するプロジェト。

2014年度で閉校となった今宮小学校に残る陶芸窯を中心として、地域に開かれた作業場をつくっていこうと、実験的にプロジェクトを進めています。

現在は、廃材を使った木工作業や美術家・ブブ・ド・ラ・マドレーヌさんによる積み木づくり、また、地域のみなさんとつくる畑(学習園を再利用)では、作物を育てるだけでなく生ゴミから堆肥をつくる土作りなどにも挑戦するなど、さまざまな創造活動が生まれつつあります。興味のある方は、子どもから大人までどなたでも参加いただけますので、ぜひ一度遊びにきてください!

※作業場では、窯焚きの一連の作業をマスターする「陶芸窯を使ってみる!-実験その5-」も同時開催中です!詳細はこちら

2015年4月より美術家のきむらとしろうじんじんと共に、閉校となった旧今宮小学校に残る陶芸窯を中心に地域に開かれた作業場を作ろうと定期的に「作業場」をオープンしています。

1月からは、陶芸窯を活用していくために、4回連続で<窯焚き講習>を実施します。

また、「作業場をつくってみる!−実験その4−」も同時に開催中!

「廃材でつくる積み木づくり」「学習園を再利用した畑づくり」なども引き続行っております。

子どもから大人までどなたでも参加いただけますので、一度あそびにきてください!

2014年から継続してきた美術家・薮内美佐子さんのプロジェクトでは、今年3月の展覧会に向けて、ワークショップではアニメーションや歌や舞をつくっていきます。経験や技術や持ち物などは不要です。初めての方も、どうぞお気軽にご参加ください。 ※開館時間内は出入り自由、1日のみの参加も可。

参加者の方々が、裁縫や編み物などを教え合いながら自由制作を行なっています。毛糸やはぎれ等の「たんす」にある材料を使って、その場でつくるものを考えても構いません。

薮内美佐子さんのワークショップを実施する日もあります。

開館時間内は出入り自由、1日のみの参加も可。お気軽にご参加ください。